Menarik menyimak hasil survei Litbang Kompas Juni 2025 lalu tentang kemisikinan dan kesepian, fenomena ini menjadi lebih menohok dengan munculnya kejadian bunuh diri seorang Ibu di Banjaran yang sebelumnya meracuni kedua anaknya. Dari petunjuk surat yang ditinggalkan, benang merah antara tekanan ekonomi, kesepian dan kepitus asaan jelas terlihat. Hasil survei tersebut menunjukkan kelompok ekonomi bawah paling rentan mengalami kesepian (34,4%) dibandingkan kelas menengah (18,7%) dan atas (16,7%). Kondisi ini terkait erat dengan faktor ekonomi dan sosial. Temuan selanjutnya mengungkap bahwa penyebab utama kesepian adalah kesibukan pekerjaan atau studi (30,9%), diikuti oleh berkurangnya interaksi langsung karena terlalu banyak memakai media sosial (19,3%). Pergeseran sosial seperti urbanisasi, digitalisasi, dan sempitnya ruang sosial akibat individualisme juga menjadi pemicu kesepian.

Pada kelas ekonomi bawah, tekanan ekonomi misalnya membuat banyak orang miskin sulit berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mempersempit hubungan sosial, dan memperdalam perasaan terasing. Gejala kesepian tidak hanya sekadar rasa murung sementara. Kompas mencatat, dampak kesepian bisa besar bagi fisik maupun mental. Kesehatan fisik melemah dan depresi lebih mudah datang jika sepi dibiarkan. Orang yang kesepian sering merasakan rasa sedih berkepanjangan, kehilangan motivasi hidup, cemas atau bahkan pikirkan bunuh diri.

Survei tersebut juga menunjukkan tingginya angka persentase penduduk yang kesepian—sekitar satu dari lima orang Indonesia merasakannya minimal seminggu sekali—yang memicu dampak negatif seperti gangguan tidur, selera makan menurun, dan stres kronis.

Respons Terhadap Kesepian Berdasarkan Kelas Ekonomi.

Pandangan terhadap kesepian sangat berbeda menurut kondisi ekonomi. Berdasarkan riset tersebut, kelas ekonomi atas cenderung mengisi waktu sepi dengan kegiatan positif, terutama hobi dan aktivitas kreatif. Sebanyak 54% responden kelas atas memilih melakukan hobi saat kesepian, sehingga perasaan sepi lebih mudah diatasi.

Kelas ekonomi menengah umumnya merespons dengan menarik diri; banyak yang menghabiskan waktu scrolling media sosial atau mengabaikan perasaan (sekitar 17–18% responden), yang menandakan mereka kurang sadar mengatasi masalah ini secara aktif.

Sedangkan kelas ekonomi bawah paling sering mencari dukungan keluarga; 44% responden bawah menghubungi saudara/teman terdekat saat merasa sepi. Namun ironisnya, kelas bawah justru paling sedikit yang menjalankan hobi (hanya 11,97%) atau mencari bantuan profesional (0%) ketika kesepian menghampiri.

Bagimana urutan solusinya? Mengatasi kesepian tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyelesaian masalah ekonomi: memastikan kebutuhan dasar warga tercukupi. Program perlindungan sosial, bantuan pangan, akses pendidikan, hingga peluang kerja yang layak harus diperkuat. Selama orang masih tercekik oleh kesulitan sehari-hari, berat rasanya mereka punya ruang batin untuk mengatasi kesepian.

Setelah fondasi ekonomi lebih terjamin, barulah intervensi sosial dan kesehatan mental bisa lebih efektif. Kedua, perlu penguatan komunitas dan ruang sosial yang inklusif, seperti kegiatan olahraga, seni, dan gotong royong yang menghidupkan rasa kebersamaan. Ketiga, layanan kesehatan mental harus diperluas dan dipermudah, terutama untuk kelompok rentan yang selama ini paling jarang mencari bantuan profesional. Keempat, keluarga dan lingkungan terdekat harus menjadi sistem pendukung (support system) yang aman, tidak menghakimi, dan siap mendengar.

Dengan urutan ini—ekonomi ditangani lebih dulu, lalu sosial dan psikologis diperkuat—kesepian dapat dicegah sejak hulunya, bukan sekadar menambal dampak di hilirnya.

Refleksi atas Kasus Bunuh Diri

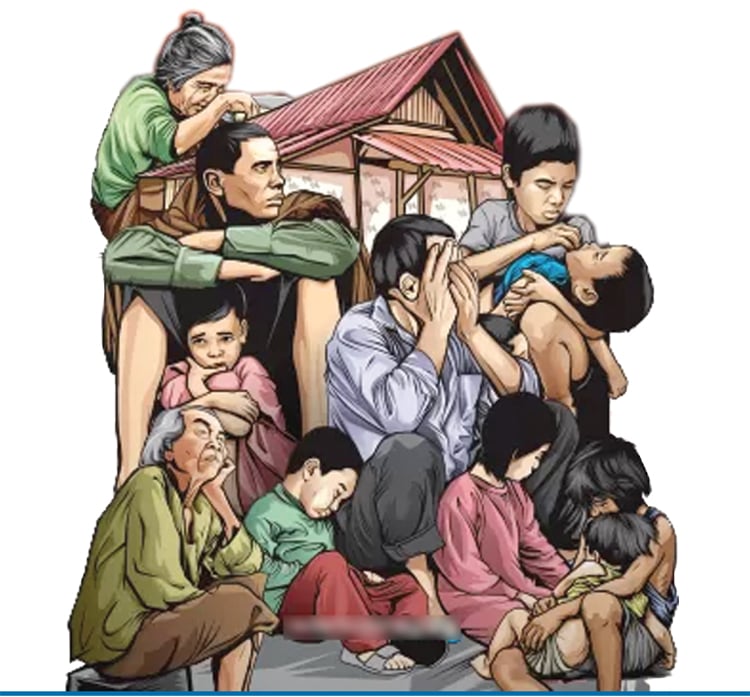

Kasus tragis bunuh diri seorang ibu bersama dua anaknya karena tekanan ekonomi adalah pengingat pahit bahwa kemiskinan dan kesepian bisa menjadi beban yang sangat berat. Namun bunuh diri bukanlah solusi. Seperti ditegaskan dalam analisis Kompasiana, “bunuh diri bukan solusi…selalu ada jalan keluar” dan banyak pihak siap mendengarkan tanpa menghakimi. Kita harus menegaskan bahwa siapa pun yang berada di ujung keputusasaan masih memiliki harapan, asalkan tidak menghadapi masalah sendiri. Sistem pendukung (support system) keluarga, teman, dan komunitas harus dikuatkan: lingkungan yang peduli tidak menghakimi, melainkan mengulurkan bantuan.

Dari sudut pandang sosial, cerita pilu ini menuntut empati kita bersama. Sekali lagi, tekanan ekonomi sejati membutuhkan solusi nyata seperti peningkatan kesejahteraan dan kebijakan berbasis kemanusiaan, bukan putus asa. Dengan saling memberi perhatian, mengajak berbicara, dan memperjuangkan keadilan sosial—dari lingkup keluarga hingga pemerintahan—kita dapat mencegah kesepian dan keputusasaan semakin membelit. Setelah segala upaya kita, semoga tidak ada lagi duka akibat kesepian dan kemiskinan tak tertangani.

(Sumber foto : https://dinsos.lampungtengahkab.go.id/)

Leave a comment